日本酒・焼酎の信頼できる資格として業界にも浸透しているJ.S.A. SAKE DIPLOMA。

二次試験ではテイスティング実技と論述があります。

(詳しくは日本ソムリエ協会の公式ページへ。)

テイスティングで評価されるのは香りや味わいについての「コメント(表現)」と使用酵母や製法などを当てる「判別」に大別されます。

どちらもかなりコツがいるのですが、今回は特に悩む方が多い「コメント(表現)」について書いていきたいと思います。

テイスティングコメントについての講義はこちら

【前提①】コメント対策の重要性

SAKE DIPLOMAのテイスティング試験では外観・香り・味わい・判別と様々な項目について回答しますが、その中でも特に多く回答する必要があるのが香りのコメント(表現)です。

したがって配点としてもかなり高いため、ここへの対策は必要不可欠なのです。

表現とは言っても自由に記述できるわけではなく、ソムリエ協会が用意した選択肢の中からコメントを選んでマークシートに記入する形式になっています。

※マークシートと聞くと、分からなくても偶然当たるんじゃないかと思うかもしれませんが、最も多い「香りの特徴」という項目では選択肢は53個もあり、その中から指定された個数(8個前後)選ぶ形式ですので、全くの偶然で合格点を取る確率は低いです。

【前提②】独学の難しさ

SAKE DIPLOMAは一般の方から日本酒を扱うプロの方まで幅広く受験されます。

プロの方は日常的にお仕事の中でテイスティングコメントをしていらっしゃいますので、有利なはずなのですが、何故か合格を勝ち取ることが出来ないということも少なくありません。

これは、SAKE DIPLOMA試験はあくまで試験を主催する日本ソムリエ協会が正解とするコメントを選ぶ試験であるということが大きいです。

つまり、普段お仕事で使っている表現の手法と必ずしも一致しないのです。

そして、残念なことにこの日本ソムリエ協会の表現手法というのは、あまり詳しく教本に載っていないのです。

したがって、独学では何度反復練習を繰り返しても正解が分からないため、試験上の得点力を上げるのが難しいという面があります。

アカデミー・デュ・ヴァンでの受験対策講座では、こうした協会の表現手法を分析し、お伝えしながら繰り返し練習していただくことによって使いこなせるようにしていきます。

【前提③】不確実性について

テイスティング試験も様々で、私が持っている清酒専門評価者の試験のように特定の香り成分をお酒に添加してその成分を当てるような試験もあります。

このような試験は明確に正解があるのですが、SAKE DIPLOMA試験で問われる「表現」というのは人の感性が使用されるものですので、絶対的な正解というのはなかなか難しいです。

それでも、理屈とセオリーに従って回答することで、ある程度客観的に正解となる表現を導きだせるようになっていますので安心してください。

※正解の設定方法は公表されていませんが、個人的には恐らく日本ソムリエ協会に所属する複数のテイスターの「表現」を統合しているのではないかなと考えています。

※あいまいな試験であると批判しているわけではありません。資格者の間で共通した感性を育てる上で、こうした感性を問う試験は有効だと思っています。

【香り対策①】スタイルの中核となる確実な香り

・リンゴやバナナのような香りが高ければ、フルーティなスタイルのお酒であると言えます。

・炊いたお米のような香りやホワイトボードマーカーのようなニュアンスがあれば重めの香りのお酒であると言えます。

・カラメルや醤油のような香りがあれば熟成したお酒かもしれません。

これらの香りはそのお酒のスタイルの中核を担うような主力の香りですので、トレーニングを積んだ方同士であればほとんど共通認識になるような香りです。

もちろん試験の正解を設定する方もトレーニングを積んだプロのはずですので、これらの表現が正しく使えれば手堅い得点源になるのです。

この中では特にホワイトボードマーカーのような香りが捉えにくいという方が多いですが、派手でなくとも重要性の高い部分なので、私の講座ではこれを意識してトレーニングします。

【香り対策②】個性を付与する香り

リンゴやバナナのような派手で典型的な香りを覚えたら、次はもう少し出てくる頻度の低いものも覚えていきます。

例えば「丁子(クローブ)」の香りは、一般的に頒布されている清酒酵母は出しませんが、野生酵母が増殖したときなどに出ることがあります。

はっきりと丁子と認識できなくても、どことなくスモーキーなニュアンスとして個性を与えることがあります。

(多すぎると全体の香味バランスを崩してしまい欠陥とされます)

この香りもトレーニングを積んだプロの間ではほとんど共通認識です。

従って、リンゴやバナナ程の高頻度ではなくとも確実に得点出来る要素です。

このような細かくも確実性の高い表現で得点を積み重ねて、試験の合格ハードルまでもっていくのが理想です。

【香り対策③】不確実な香りへの対応

上記の①と②は日本酒業界の中ではほとんど共通認識で、安心して使える香り表現ですが、SAKE DIPLOMA試験では共通認識度合の薄い香り表現も含めて使いこなしていく必要があります。

共通認識度合が薄いとはいえ、もちろん自分独自の解釈では試験の正解とズレてしまいますから、過去の試験の模範解答から解釈を学び取っていく必要があります。

ここは受験対策講師によっても若干違いの出る部分です。

例えば「菩提樹」の花という香り表現をどう解釈するのか?といったところは講師によっても解説の仕方が違ったりします。

複数の講師の講座を受けると混乱しがちなのは、ここの部分が大きいかと思います。

※最終的にはどの講師についたとしても、信じてしっかりと積み重ねていれば合格できるはずなので、そこは心配されないでください。(理想はナミサトの講座です)

【味わい対策】量と質の表現

SAKE DIPLOMA試験の味わいコメントとして特徴的なのは、例えば甘味について評価するときに「強い」「弱い」といった量的な表現ではなく「上品な」「ふくよかな」といった質的なニュアンスも加味した表現を使用する点です。

例えばお酒の味わいにある程度糖の甘味があると「まろやか」になりますし、ここにアミノ酸などのうま味が加わることで「ふくよかな」ニュアンスに近づきます。

ここでも感性や言葉の解釈が必要になってきますし、独学が難しくなる一因かと思います。

もちろん前提として「うま味」という感覚を捉えられなければここも難しくなりますので、苦手な方は別途捉えるトレーニングを行います。

【おまけ】型重視か自力重視か

SAKE DIPLOMA受験の戦略としては、まず出題されたお酒のタイプ判別を行い、このタイプに合わせて事前に暗記した回答パターンで回答するというやり方もあります。

これは最も楽な対策方法かと思いますが、応用力がつきにくいというデメリットもあります。

そのため、私の講座では回答パターンの丸暗記に頼るのではなく、感覚や理論と共に表現方法を学んでいく段階を重視しています。

その結果として最終的にはある程度パターンが見えてくるかと思います。

こうして感覚と理論を頼りにパターンを掴んでいくのと、回答パターンを丸暗記するのとでは培われる実力は大きく変わるはずです。

【テイスティングコメント対策講座】

上記のような理由でテイスティングコメントは独学が難しく、多くの方は大体2月3月あたりから7~8ヵ月スクールの受験対策講座に通いSAKE DIPLOMA合格を目指します。

受験対策講座をお探しであれば是非、国内No.1スクール「アカデミー・デュ・ヴァン」での講座をご検討いただければと思います。

また、テイスティングコメントだけに特化し、確実な表現と不確実な表現の区別やそれぞれの使い方を1日で解説する講座も開催が決定しましたので、何か月も通うことは難しいという方も是非こちらはご活用いただきたいです。

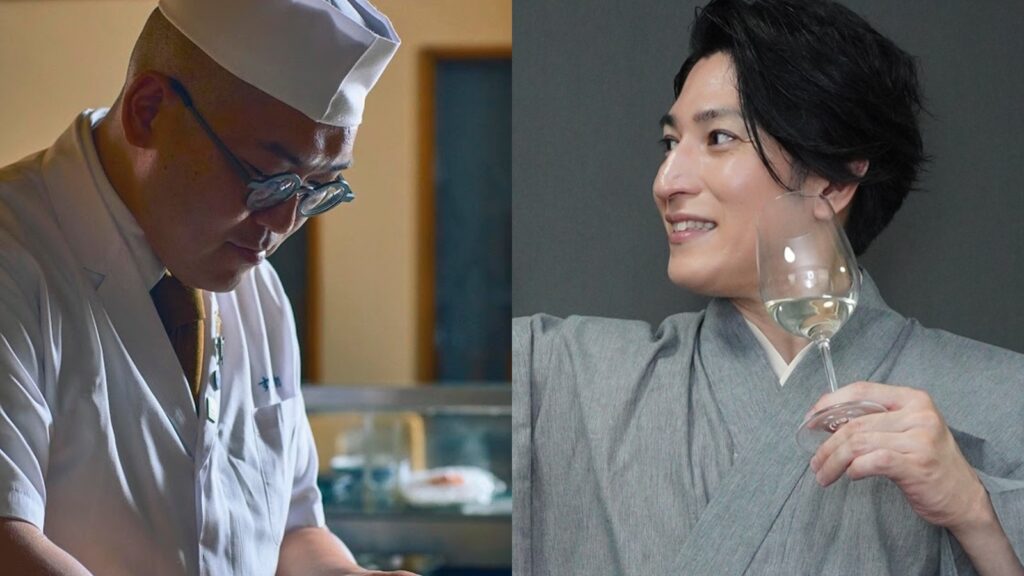

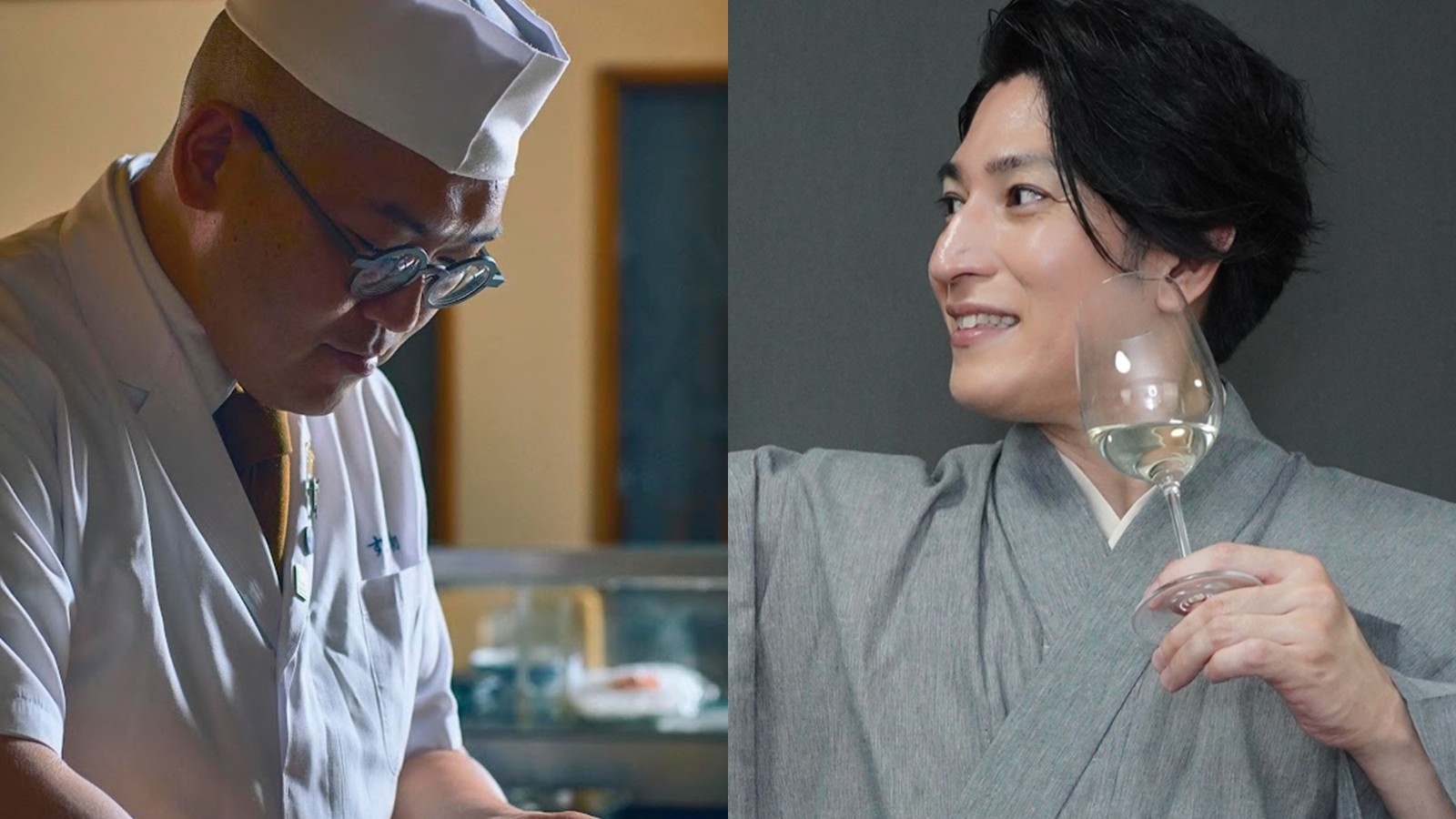

上記の国内No.1スクール「アカデミー・デュ・ヴァン」のW実力派講師がコラボレーション!

複数名の講師の解釈を一度に聴ける、非常に貴重な講座です。

もちろん実際にテイスティングを行い、実践に落とし込んでいきます。

講座名:W実力派講師が直伝!SAKEテイスティングコメント 〜合格に直結する表現の”軸”を捉える〜

日時:2025年9月14日(日)11時~13時

場所:アカデミー・デュ・ヴァン青山校

講師:山内裕治、並里直哉

-120x68.png)

コメント